お知らせ

行事・法要 予定一覧

3月~5月

● 3/ 3 仏像彫刻教室 >参照

● 3/16 導き観音祈願会 受付13:30~14:00 >参照

● 4/ 1 護摩祈祷 13:00~ >参照

● 4/14 練供養会式 >参照

● 4/16 導き観音祈願会 受付13:30~14:00 >参照

● 5/ 1 護摩祈祷 13:00~ >参照

● 5/16 導き観音祈願会 受付13:30~14:00 >参照

6月~8月

● 6/16 中将姫髪供養会 受付13:30~14:00 >参照

● 7/ 1 護摩祈祷 13:00~ 参照

● 7/16 導き観音祈願会 受付13:30~14:00 >参照

● 7/23 當麻曼荼羅蓮華会 14:00~ >参照

● 8/ 1 護摩祈祷 13:00~ >参照

● 8/16 導き観音祈願会(盂蘭盆会) 受付13:30~14:00 >参照

9月~11月

● 9/16 導き観音祈願会 受付13:30~14:00 >参照

● 9/20~9/26 秋のお彼岸塔婆供養

●10/ 1 護摩祈祷 13:00~ >参照

●10/16 導き観音祈願会 受付13:30~14:00 >参照

●11/ 1 護摩祈祷 13:00~ >参照

●11/16 導き観音護摩祈祷 受付13:30~14:00 >参照

12月~2月

●12/16 導き観音祈願会(仏名会) 受付13:30~14:00 >参照

R6 ● 1/ 1 初護摩・初祈祷

● 1/16 導き観音祈願会(十一面悔過) 受付13:30~14:00 >参照

● 1/20 だらにすけ護摩 13:00~

● 2/ 1 護摩祈祷 13:00~ 参照

● 2/16 導き観音祈願会 受付13:30~14:00 >参照

※ 事情により変更になる場合があります。

1月の導き観音祈願会は十一面悔過

中将姫さまの発願日である毎月16日は、導き観音さま(中将姫さまの守り本尊である十一面観音さま)の御宝前にて“導き観音祈願会”が勤められます。

一年最初の1月16日の“導き観音祈願会”では、十一面観音さまの前でこれまでの罪過を悔い改める「十一面悔過(じゅういちめん・けか)」が勤められます。

中将姫さまの発願日である毎月16日は、導き観音さま(中将姫さまの守り本尊である十一面観音さま)の御宝前にて“導き観音祈願会”が勤められます。

一年最初の1月16日の“導き観音祈願会”では、十一面観音さまの前でこれまでの罪過を悔い改める「十一面悔過(じゅういちめん・けか)」が勤められます。

“悔過(けか)”の法要は奈良の古寺で古から行われる儀式で、當麻寺では真言方の僧侶が1月1日から金堂にて弥勒悔過・毘沙門悔過、講堂にて千手悔過、曼荼羅堂にて阿弥陀悔過を順次勤めます。これらの儀式は、秘仏を祀り秘儀を含むため公開されておりませんが、16日の十一面悔過は秘仏を祀らず秘儀の部分を除いて勤められるため、一般の方が参列される法要になっております。

奈良時代以前の作法は、平安時代以降の体系化された作法と違い、寺ごとに作法や声明に違いがあるのが特徴で、特にお唱えされる節回しは寺それぞれのものが伝わります。1月16日の導き観音祈願会では、當麻寺でしか伝わっていない“悔過”の独特の節回しによって法儀が勤められる貴重な機会です。

悔過は罪過を悔い改めることによって身を清め、これからの安穏を願う法会です。一年に一度の機会ですのでどうぞお参りください。

正月期間の拝観制限につきまして

當麻寺の金堂および講堂では正月に修正会が厳修されます。秘仏の牛王像が祀られる期間は、どなたも入堂できないため、拝観ができません。ご注意くださいませ。

1月1日~5日の期間の拝観不可の期間は伽藍三堂の拝観は以下の通りです。

・1月1日~1月3日13:00 … 本堂と講堂が拝観可能。拝観料は700円です。

・1月3日13:00~1月5日:本堂と金堂が拝観可能。拝観料は1000円です。

・1月6日以降は通常通り本堂・金堂・講堂の三堂が拝観できます。拝観料は1000円です。

年はじめの福々しいご開帳

當麻寺中之坊は七福神の一人・布袋尊(ほていそん)をお祀りし、「大和七幅八宝めぐり」の札所として信仰されています。

當麻寺中之坊は七福神の一人・布袋尊(ほていそん)をお祀りし、「大和七幅八宝めぐり」の札所として信仰されています。

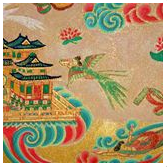

布袋尊は、中国後梁の時代の実在のお坊さまで、本名を契此(かいし)といいます。常に布の袋を担いで諸国を歩き、人々に福を授けて回ったことから「布袋さま」「布袋和尚さま」と呼ばれるようになりました。旅の先々で特に子供たちに慕われたといわれています。中之坊の霊宝殿では、「新春福宝展」として、寺宝『布袋尊百童子屏風』がご開帳されます。この屏風は、子供たちに慕われた布袋和尚の様子をにぎやかに描いた六曲屏風で、およそ百人もの子供たちが布袋さまの周りで遊んでいる様子が表されております。または、布袋和尚は弥勒菩薩の化身としても信仰されております。霊宝殿では、令和3年に新造顕された木造・弥勒菩薩坐像がお祀りされております。布袋和尚と共に手を合わせていただけます。

さらに、代表的な南都絵師である琳賢(りんけん)が描いた貴重な『弁財天十五童子図』もご開帳。

財宝神の象徴である宝珠、鍵を持ち、同じく福徳神である大黒天を伴い、牛車や荷車、米俵などが描かれる豊かでおめでたい図です。吉野の弥山を背後に描く大和葛城修験独特の図様を示しています。

令和8年の新しい年始めに、ぜひおめでたい「福宝」を授かってください。2月3日まで。

新春福宝展

『當麻寺の365日』📖

中之坊實昭貫主がこのたび「當麻寺の365日」を上梓し、西日本出版社より発行されました。

當麻寺で生まれ育った貫主が、當麻寺の伝統行事を追いながら、中之坊の日常を綴っています。謎多い當麻寺の不思議を追う一冊であるとともに、穏やかに生きるヒントがつまっているような本です。

一般の書店のほかネットで購入もできますので、ご確認ください↓

中之坊實昭貫主がこのたび「當麻寺の365日」を上梓し、西日本出版社より発行されました。

當麻寺で生まれ育った貫主が、當麻寺の伝統行事を追いながら、中之坊の日常を綴っています。謎多い當麻寺の不思議を追う一冊であるとともに、穏やかに生きるヒントがつまっているような本です。

一般の書店のほかネットで購入もできますので、ご確認ください↓

楽天ブックス

amazon

なお、当寺の授与品ページからもお申込みいただけますが、送料等が必要となりますので、陀羅尼助などほかの授与品とともに購入ご希望の場合には、当サイトをご利用ください。↓

授与品:書籍

『称讃浄土経を読み解く』📖

中将姫さまが書写された「称讃浄土経」(奈良時代)には何が書かれているのか。

中之坊實昭貫主がこのたび「称讃浄土経を読み解く」を上梓し、西日本出版社より発行されました。

称讃浄土経は中将姫が最も大切にし生涯の拠りどころとされた経典です。

中将姫さまが書写された「称讃浄土経」(奈良時代)には何が書かれているのか。

中之坊實昭貫主がこのたび「称讃浄土経を読み解く」を上梓し、西日本出版社より発行されました。

称讃浄土経は中将姫が最も大切にし生涯の拠りどころとされた経典です。

称讃浄土経のお写経を続けている方はその内容を知ることができるのでぜひ読んでいただきたいのはもちろんですが、お写経をしていない方でも、お経とはこんなことが書かれているのかと分かっていただける内容になっています。ぜひお読みいただければと思います。

一般の書店のほかネットで購入もできますので、ご確認ください↓

楽天ブックス

amazon

なお、当寺の授与品ページからもお申込みいただけますが、送料等が必要となりますので、陀羅尼助などほかの授与品とともに購入ご希望の場合には、当サイトをご利用ください。↓

授与品:書籍

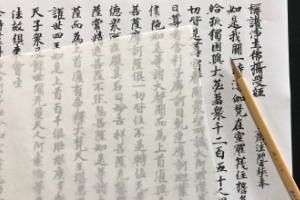

當麻曼荼羅銘文のお写経<観無量寿経・縁起文>

「當麻曼荼羅銘文」のお写経ができるようになりました。

中将姫さまの表した當麻曼荼羅には「称讃浄土経」や「観無量寿経」に説かれる極楽世界のすがたが表されるとともに、周囲には「観無量寿経」の内容が細かく絵で表わされております。そしてそのそれぞれの箇所では「観無量寿経」の文言が抜き出されたり要約されたりして書き記されています。

中之坊では、この「観無量壽経」の肝要な部分を抜き出して要約した偈頌を書き写して写経していただけるように準備をいたしました。「観無量寿経」は長い経典ですので、写経するのはなかなか困難ですが、中将姫さまが要点を約頌(やくじゅ)にして残してくださったので、それを書き写すことによって長い「観無量寿経」を書写したのと同じ功徳があると考えます。

観無量寿経約頌6回と縁起文2回の全8回で完成となります。

「當麻曼荼羅銘文」のお写経ができるようになりました。

中将姫さまの表した當麻曼荼羅には「称讃浄土経」や「観無量寿経」に説かれる極楽世界のすがたが表されるとともに、周囲には「観無量寿経」の内容が細かく絵で表わされております。そしてそのそれぞれの箇所では「観無量寿経」の文言が抜き出されたり要約されたりして書き記されています。

中之坊では、この「観無量壽経」の肝要な部分を抜き出して要約した偈頌を書き写して写経していただけるように準備をいたしました。「観無量寿経」は長い経典ですので、写経するのはなかなか困難ですが、中将姫さまが要点を約頌(やくじゅ)にして残してくださったので、それを書き写すことによって長い「観無量寿経」を書写したのと同じ功徳があると考えます。

観無量寿経約頌6回と縁起文2回の全8回で完成となります。

毎日受付です。写経

山野草の小径 開通✨

中之坊庭園「香藕園(こうぐうえん)」に隣接する中庭にて山野草を公開する「山野草の小径」がオープンいたしました。

副住職 快晴坊☀が育てる100種類以上の山野草を、地植え・鉢植え・盆栽などさまざまな姿で鑑賞できる憩いのスペースになっています。

大和三名園の香藕園を抜けたところにあります。素朴な山野草もお楽しみいただけたらと思います。

中之坊庭園「香藕園(こうぐうえん)」に隣接する中庭にて山野草を公開する「山野草の小径」がオープンいたしました。

副住職 快晴坊☀が育てる100種類以上の山野草を、地植え・鉢植え・盆栽などさまざまな姿で鑑賞できる憩いのスペースになっています。

大和三名園の香藕園を抜けたところにあります。素朴な山野草もお楽しみいただけたらと思います。

改修事業等 ご協力お願いします<(_ _)>

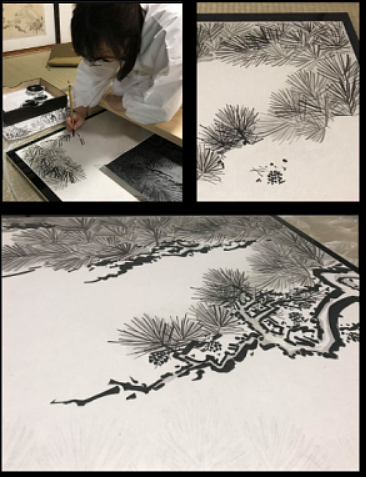

重文・中之坊書院 襖絵再現作業 ご支援ください

中之坊書院改修事業の第3期として、襖絵の再現模写事業が行われています。

中之坊書院(重文)の襖絵は、曽我二直菴の『鷺図』『舟釣図』ほか全28面の貴重な絵画群ですが、およそ400年の間に褪色し、特に白鷺の絵は肉眼では確認が難しいほどになっています。

中之坊書院改修事業の第3期として、襖絵の再現模写事業が行われています。

中之坊書院(重文)の襖絵は、曽我二直菴の『鷺図』『舟釣図』ほか全28面の貴重な絵画群ですが、およそ400年の間に褪色し、特に白鷺の絵は肉眼では確認が難しいほどになっています。

今回の事業は、これら劣化の著しい襖絵を、400年前の当時の姿でよみがえらせようという試みです。最新の撮影技術で詳細に調査した画面情報を参考にしながら、絵師が肉筆で再現します。

●これまでに「後西院御幸の間」の『舟釣図』4面の再現がほぼ終わり、現在は、「鶴の間」の『群鶴図』の模写がすすめられております。(令和6年4月現在)

力強い岩の表現を再現するため、奈良の老舗「あかしや」様と、筆の検討もすすめながら、慎重に進めております。

●當麻寺中之坊は檀家のない寺でございますので、ひろく皆さまからのご浄財を募っております。

●當麻寺中之坊は檀家のない寺でございますので、ひろく皆さまからのご浄財を募っております。

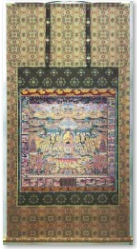

ご寄付の返礼として20年ぶりに當麻曼荼羅の掛軸が制作されるなど、ご寄付の金額に応じた返礼品も用意させていただいております。

なにとぞ皆さま方のお力添えを得て、事業が無事に完成いたしますことを念願しております。

- 詳細ページ→「重要文化財 中之坊書院 襖絵再現事業」

- ご協力ください→「當麻曼荼羅掛軸 返礼の受付開始」

写佛道場についてのご案内(ご注意)

◆11月9日(日)の11~15時は満席となっています。

◆尺八教室開催の日には稽古の音が漏れる場合があります。あらかじめご了承ください。

日程は「イベント情報」をご覧ください。「イベント情報」

◆11月9日(日)の11~15時は満席となっています。

◆尺八教室開催の日には稽古の音が漏れる場合があります。あらかじめご了承ください。

日程は「イベント情報」をご覧ください。「イベント情報」

刀剣展示替え: 大和伝 薙刀

當麻寺中之坊には中世の刀剣が3振所蔵されています。

霊宝殿では、その3振りを順次1振りずつ公開しており、ただいまは大和伝の薙刀(室町時代)が展示されています。

南北朝時代の様式を引き継いだ古風で質実な姿で、力強い地鉄(じがね)がいかにも大和物らしい豪壮で見ごたえのある薙刀です。當麻寺には當麻派と呼ばれる刀工集団が所属し、大和五派に数えられています。當麻派が最も活躍した時代からは少し下るものの、室町時代の當麻寺周辺の刀工集団を推し量る貴重な資料といえます。

中之坊霊宝殿はほかに、百足樋が見事な大身槍(おおみやり・大和伝・室町時代)と、刃紋の美しい在銘の打刀「備前長船師景」(室町時代)を有しており、順次入れ替え展示を行っています。

<画像提供/刀剣画報 撮影/羽田洋>

當麻寺中之坊には中世の刀剣が3振所蔵されています。

霊宝殿では、その3振りを順次1振りずつ公開しており、ただいまは大和伝の薙刀(室町時代)が展示されています。

南北朝時代の様式を引き継いだ古風で質実な姿で、力強い地鉄(じがね)がいかにも大和物らしい豪壮で見ごたえのある薙刀です。當麻寺には當麻派と呼ばれる刀工集団が所属し、大和五派に数えられています。當麻派が最も活躍した時代からは少し下るものの、室町時代の當麻寺周辺の刀工集団を推し量る貴重な資料といえます。

中之坊霊宝殿はほかに、百足樋が見事な大身槍(おおみやり・大和伝・室町時代)と、刃紋の美しい在銘の打刀「備前長船師景」(室町時代)を有しており、順次入れ替え展示を行っています。

<画像提供/刀剣画報 撮影/羽田洋>

そのほか、明治15年に槍の刃が奉納されており、未研磨のまま霊宝殿に展示しています。

槍の制作で名の知れた下坂鍛冶の手によるもので、「下坂兼次」の銘があり、江戸時代初期寛文頃に京で活躍した刀工によるものと知れます。

明治15年に葛下郡藤井邨の野本清重郎氏によって奉納されたことが額板に記されており、もとは薙刀とともに2振の奉納であった形跡があります。当時も高価であったはずの刀剣2振の奉納であり、野本氏が篤信家であったことがうかがえます。

そのほか、明治15年に槍の刃が奉納されており、未研磨のまま霊宝殿に展示しています。

槍の制作で名の知れた下坂鍛冶の手によるもので、「下坂兼次」の銘があり、江戸時代初期寛文頃に京で活躍した刀工によるものと知れます。

明治15年に葛下郡藤井邨の野本清重郎氏によって奉納されたことが額板に記されており、もとは薙刀とともに2振の奉納であった形跡があります。当時も高価であったはずの刀剣2振の奉納であり、野本氏が篤信家であったことがうかがえます。

令和5年より香水加持(こうずい・かじ)を再開しました

毎月16日の「導き観音祈願会」の中で行われていました「香水(こうすい)加持(かじ)」はコロナ禍以降休止しておりましたが、令和5年1月16日の「導き観音祈願会」より再開いたしました。

<香水加持とは>

導き観音さまの祀られる中将姫剃髪堂の隣に井戸があります。これは役行者(えんのぎょうじゃ)さまが清めたという井戸で、代々「だらにすけ」を作る水を汲む井戸でもありました。

毎月16日の「導き観音祈願会」の中で行われていました「香水(こうすい)加持(かじ)」はコロナ禍以降休止しておりましたが、令和5年1月16日の「導き観音祈願会」より再開いたしました。

<香水加持とは>

導き観音さまの祀られる中将姫剃髪堂の隣に井戸があります。これは役行者(えんのぎょうじゃ)さまが清めたという井戸で、代々「だらにすけ」を作る水を汲む井戸でもありました。

毎月16日に行われる「導き観音祈願会」では、この井戸の清水が観音さまに供えられます。そして、祈願会の途中、その清水をご参拝のみなさまに受けていただく「加持(おかじ)」が行われています。

僧が樒 (しきみ)の葉をもって参列者の額(ひたい)と指先に授けるのですが、これには“心と身”、“内と外”の両面から清めるという意味があります。

そもそも役行者さまが清めた井戸水ですからそれだけで有難いのですが、さらに、樒の葉は青蓮に似て、その香りは“悪しきを清める”といわれています。また、ご本尊「導き観音」さまの御像はその美しさから「眼前に拝すれば心身が美しくなる」ともいわれています。

月に一度、ぜひ、この尊い清水をお受けになって、心身ともにリフレッシュする機会としていただけら嬉しいことです。<br />

→「 イベント情報」

新天井画 村上裕二の富士山 上村恭子の中将姫

今秋の写佛道場(登録有形文化財)の特別公開にあわせ、村上裕二先生の『富士の雷音』と上村恭子先生の『姫紡ぐ蓮の導き糸』が奉納され、天井に上げられました。

村上裕二画伯は日本美術院同人として活躍される日本画家ですが、ウルトラマンやゴジラなどを題材にした作品で人気を博し、2022年からは文芸春秋の表紙絵を担当されるなど、いまもっとも勢いのある作家さんです。当寺には霊峰富士に雷の音が獅子吠えるがごとくに鳴り響くさまを描いた『富士の雷音(ライオン)』をご寄進いただきました。

上村恭子先生は古代の女性を描くことに定評があり、中将姫に関しては書籍・冊子の挿絵のほか、ツムラ中将湯の公式ポスターも手掛けており、当寺にも中将姫さまが蓮糸を採るさまを美しく描いていただきました。

特別公開初日には奉納式が営まれ、両氏の奉納が観音さまに報告されました。

写経・写仏の方には道場に上がってご鑑賞いただけます。

今秋の写佛道場(登録有形文化財)の特別公開にあわせ、村上裕二先生の『富士の雷音』と上村恭子先生の『姫紡ぐ蓮の導き糸』が奉納され、天井に上げられました。

村上裕二画伯は日本美術院同人として活躍される日本画家ですが、ウルトラマンやゴジラなどを題材にした作品で人気を博し、2022年からは文芸春秋の表紙絵を担当されるなど、いまもっとも勢いのある作家さんです。当寺には霊峰富士に雷の音が獅子吠えるがごとくに鳴り響くさまを描いた『富士の雷音(ライオン)』をご寄進いただきました。

上村恭子先生は古代の女性を描くことに定評があり、中将姫に関しては書籍・冊子の挿絵のほか、ツムラ中将湯の公式ポスターも手掛けており、当寺にも中将姫さまが蓮糸を採るさまを美しく描いていただきました。

特別公開初日には奉納式が営まれ、両氏の奉納が観音さまに報告されました。

写経・写仏の方には道場に上がってご鑑賞いただけます。

新造顕・弥勒菩薩さま

丸3年の歳月をかけて新た造顕されました弥勒菩薩さまの尊像が霊宝殿にお祀りされております。

當麻寺中之坊には室町時代に描かれた絹本著色『弥勒菩薩画像』が伝わっておりますが、たいへん古い掛け軸のため一年中おかけすることはできず、お身替りの仏像の制作が望まれておりました。

そんななか、仏像彫刻工房『如法』を主催する佐藤順教仏師(大分県国東市)により木造・弥勒菩薩像をご制作・ご奉納くださることになり、平成30年より3年の歳月をかけ令和3年に完成・奉納されました。

新たに造顕された木造・弥勒菩薩坐像は総クス材で総高は約150cm。五智の宝冠をかぶり蓮華と宝塔を持す姿が絹本著色『弥勒菩薩画像』(室町時代)に倣っています。

また、堂々とした胸のあたりは金堂の弥勒仏坐像(国宝)の特徴も取り入れ、装飾を少なくした姿は将来に弥勒如来となる雰囲気をあわせ持っています。

ぜひお参りくださいませ。

丸3年の歳月をかけて新た造顕されました弥勒菩薩さまの尊像が霊宝殿にお祀りされております。

當麻寺中之坊には室町時代に描かれた絹本著色『弥勒菩薩画像』が伝わっておりますが、たいへん古い掛け軸のため一年中おかけすることはできず、お身替りの仏像の制作が望まれておりました。

そんななか、仏像彫刻工房『如法』を主催する佐藤順教仏師(大分県国東市)により木造・弥勒菩薩像をご制作・ご奉納くださることになり、平成30年より3年の歳月をかけ令和3年に完成・奉納されました。

新たに造顕された木造・弥勒菩薩坐像は総クス材で総高は約150cm。五智の宝冠をかぶり蓮華と宝塔を持す姿が絹本著色『弥勒菩薩画像』(室町時代)に倣っています。

また、堂々とした胸のあたりは金堂の弥勒仏坐像(国宝)の特徴も取り入れ、装飾を少なくした姿は将来に弥勒如来となる雰囲気をあわせ持っています。

ぜひお参りくださいませ。

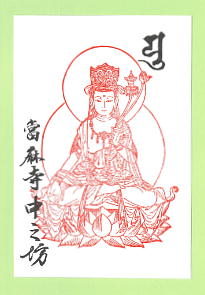

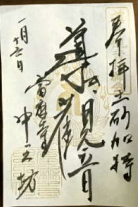

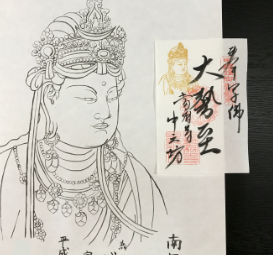

新造顕記念・弥勒菩薩さまの御朱印札

絹本著色『弥勒菩薩画像』(室町時代)をもとに木造・弥勒菩薩坐像が新たに造顕されたことを記念しまして、消しゴムハンコ作家つまびきや様にご朱印用のハンコをご制作いただきました。

木造・弥勒菩薩像新造顕特別展の開催にあわせて、御朱印札の授与を開始しています。

精緻に手彫りされた美しい朱印札ですのでぜひお受けください。

絹本著色『弥勒菩薩画像』(室町時代)をもとに木造・弥勒菩薩坐像が新たに造顕されたことを記念しまして、消しゴムハンコ作家つまびきや様にご朱印用のハンコをご制作いただきました。

木造・弥勒菩薩像新造顕特別展の開催にあわせて、御朱印札の授与を開始しています。

精緻に手彫りされた美しい朱印札ですのでぜひお受けください。

ご送金によるご祈祷・ご回向につきまして

●安産祈願・厄除祈願などの各種ご祈祷は、ご送金によるお申し込みも承っておりますので、お寺に来ることが難しい方はそちらをご利用ください。( 以下をご参照ください)

●先祖供養・水子供養などの各種ご回向は、ご送金によるお申し込みも承っておりますので、お寺に来ることが難しい方はそちらをご利用ください。( 以下をご参照ください)

口座名義 當麻寺中之坊

中将姫願経「おうち写経」

ご自宅で写経・写仏をしたいだだくために、写経用紙・写仏用紙の配送しております。 『称讃浄土経』もご自宅でお写経いただけるようになりました。(※おうち写経用の文字は中将姫さまの筆跡ではありません。中将姫さまの筆跡のお写経は當麻寺中之坊でしかできません) どうぞご利用ください。 「おうち写仏・おうち写経」

葛城市のふるさと納税に特別な返礼品を提供しています

葛城市のふるさと納税は、税金の使い道を選択できます。

葛城市のふるさと納税は、税金の使い道を選択できます。

(1) 魅力ある産業づくり事業、

(2) 文化財の保存活用事業、

(3) 元気な人づくり事業、

(4) 安全・安心なまちづくり事業、

(5) コロナ感染症対策に関する事業、

(6) 市長におまかせ。

以上の6つの項目よりご希望を指定してお申し込みいただけます。

当山からもいくつかの返礼品を出していますが、そのうち「天然竹筆ペン」と「當麻曼荼羅掛軸」は一般販売していない“非売品”です。(「當麻曼荼羅掛軸」は 書院改修事業の返礼品として制作されたものです)

「ふるさとチョイス」

「楽天市場」

・写仏・写経用 筆および筆ペンセット

ふるさとチョイス 楽天市場

・奈良朝書体高級写経用紙「般若心経」5枚セット

ふるさとチョイス 楽天市場

・写仏用紙10枚組+天然竹筆ペンセット

ふるさとチョイス 楽天市場

・當麻曼荼羅掛軸 當麻寺中之坊写仏道場・平成當麻曼荼羅複製

ふるさとチョイス 楽天市場

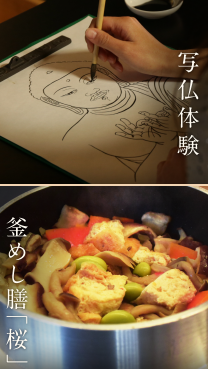

釜めし膳 と 写仏体験 のセット券 ご用意いたしております🌟

當麻寺門前の「玉や」は旧旅籠を利用した風情ある建物(登録有形文化財)で、季節の釜めしを上がっていただくことができます。

當麻寺中之坊の写仏体験とのお得なクーポン券をご用意しておりますので、ぜひご利用くださいませ。

クーポン券では、“玉や”の釜めし(1980円相当)と、當麻寺中之坊の写仏体験(2000円)がセットで3850円でご利用いただけます。

當麻寺門前の「玉や」は旧旅籠を利用した風情ある建物(登録有形文化財)で、季節の釜めしを上がっていただくことができます。

當麻寺中之坊の写仏体験とのお得なクーポン券をご用意しておりますので、ぜひご利用くださいませ。

クーポン券では、“玉や”の釜めし(1980円相当)と、當麻寺中之坊の写仏体験(2000円)がセットで3850円でご利用いただけます。

釜めしは、地元でとれた旬の野菜などを使った人気の“季節の釜めし”に、卵焼きの小鉢、お味噌汁、香の物がセットになっております。(“季節の釜めし”は、ほかの種類の釜めしに変更することもできます)

写仏体験はお写経に変更することもできます。

写仏・写経でゆったりとした時間を過ごし、おなかがすいたら美味しい釜めしをいただく、ぜいたくな一日を當麻寺で過ごしてみてくださいませ。

「釜めし膳 × 写仏体験」

Otonami 特集に掲載されました

Otonami「書・水墨画特集」に當麻寺中之坊の特別体験プランが掲載されています。 特集ページ→ クリック

IKINA(イキナ) 仏前結婚式 記事掲載のお知らせ

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

このたびおしゃれコンシャスのWebメディア「IKINA(イキナ)」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

IKINA(イキナ):當麻寺中之坊仏前結婚式

「おしゃれコンシャス」

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

このたびおしゃれコンシャスのWebメディア「IKINA(イキナ)」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

IKINA(イキナ):當麻寺中之坊仏前結婚式

「おしゃれコンシャス」

「恋愛会議」 仏前結婚式 記事掲載のお知らせ

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

このたび「恋愛会議」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

「恋愛会議」 當麻寺中之坊仏前結婚式

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

このたび「恋愛会議」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

「恋愛会議」 當麻寺中之坊仏前結婚式

spicomi(スピコミ) 仏前結婚式 記事掲載のお知らせ

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

「spicomi(スピコミ)」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

spicomi(スピコミ): 當麻寺中之坊仏前結婚式

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

「spicomi(スピコミ)」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

spicomi(スピコミ): 當麻寺中之坊仏前結婚式

縁結び大学 仏前結婚式 記事掲載のお知らせ

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

「縁結び大学」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

縁結び大学 當麻寺中之坊仏前結婚式

縁結び大学

當麻寺中之坊では導き観音さまの御宝前で、仏前結婚式を挙げることができます。

「縁結び大学」のページで、記事が掲載されましたのでご高覧下さい。

縁結び大学 當麻寺中之坊仏前結婚式

縁結び大学

中将姫さまの婦人薬「中将湯」とくすり湯「バスハーブ」♨

當麻寺中之坊にて中将姫さまの婦人薬「中将湯」を取り扱っております。

「中将湯」は、津村順天堂(現・株式会社ツムラ)創業者の母の実家・藤村家に代々伝わっていた婦人薬で、中将姫さまが當麻寺にて学んだ薬草の知識をもとに、雲雀山での隠棲生活を支えた藤村家にその製法を授けたと伝えられています。

當麻寺中之坊にて中将姫さまの婦人薬「中将湯」を取り扱っております。

「中将湯」は、津村順天堂(現・株式会社ツムラ)創業者の母の実家・藤村家に代々伝わっていた婦人薬で、中将姫さまが當麻寺にて学んだ薬草の知識をもとに、雲雀山での隠棲生活を支えた藤村家にその製法を授けたと伝えられています。

現在も「中将湯」を製造する㈱ツムラは創業125周年の年に當麻寺との縁があらためて深まったことから、令和元年より、當麻寺中之坊にて「中将湯」を販売させていただくこととなりました。

當麻寺中之坊は、役行者さま創製の陀羅尼助(だらにすけ)が今も伝わり、中将姫さまも薬草の知識を学んだ、薬にたいへん縁の深い寺院でもあります。

だらにすけは毎月1日に不動護摩にてご祈祷させていただいておりますので、「中将湯」も同じように、中将姫さまおよび導き観音さまにお供えしてからお分けさせていただきます。

月経や更年期障害に伴う不快な症状にお悩みの方には、お試しいただいたらと思います。

また、中将湯はもともと婦人薬ですが、その薬草屑をお風呂に入れたところたいへん体が温まったことから「“くすり湯”中将湯」が誕生し、製品としての入浴剤の発祥となりました。

また、中将湯はもともと婦人薬ですが、その薬草屑をお風呂に入れたところたいへん体が温まったことから「“くすり湯”中将湯」が誕生し、製品としての入浴剤の発祥となりました。

いまでも㈱ツムラでは、「“くすり湯”中将湯」から発展した「“くすり湯”バスハーブ」が販売されております。こちらも、中将湯ゆかりの入浴剤ということで當麻寺中之坊でも取り扱いさせていただきます。

有効成分100%生薬エキスで、体が芯から温まるとたいへん評判ですので、ぜひお試しくださいませ。

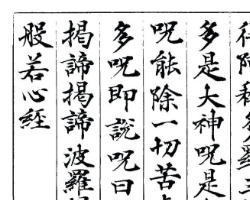

“達筆王”による奈良朝写経体『般若心経』完成✨

當麻寺中之坊では、『称讃浄土佛摂受経』と『般若心経』の2種類の写経ができます。

當麻寺中之坊では、『称讃浄土佛摂受経』と『般若心経』の2種類の写経ができます。

このうち『称讃浄土佛摂受経』は、中将姫さまの奈良時代の文字をなぞっていただいており、たいへん喜んでいただいておりますので、『般若心経』の写経の方も奈良朝写経体の用紙を制作しておりましたところ、このたび完成いたしました。

新しい写経用紙の文字は、隅寺心経に代表される奈良朝写経体をもとに、“達筆王”こと書家の森大衛先生に揮毫していただきました。

初唐の褚遂良と奈良時代の光明皇后の筆法を用いた、流麗かつ雄渾な、たいへん格調高いものです。

當麻寺中之坊のお写経で、ぜひ奈良時代の雰囲気を体感してください。

「写経」

中将姫さまのお写経をお写経_φ( ̄ー ̄ )

中将姫さまは『称讃浄土経』というお経を1000巻もお写経されたと伝えられていますが、実際にそのうちの一巻が當麻寺中之坊に残っており“中将姫願経”と呼ばれています。

當麻寺中之坊では、中将姫さまが一心に書写されたこの“中将姫願経”をみなさまにも書き写していただこうと、中之坊蔵の『称讃浄土経』から文字を起こし、実際の中将姫さまの筆跡による写経用紙を制作いたしております。

『称讃浄土経』は一巻およそ5メートル、258行におよぶ経典ですので、一度に書き写すことはできないため、17行前後ずつに分け、全15回で完成していただけるように編集しております。(17行というのは、一般的によく写経される『般若心経』と同等のサイズです。)

中将姫さまは、『称讃浄土経』を1000部の写経されたと伝えられております。みなさまもその故事に倣い、1000部は無理としましても、少しずつでも書き写し、中将姫さまの追体験をしていただけたらと思います。

平成30年4月の開始以来、これまでにたくさんの方がチャレンジされており、15回を書きあげた方も多く出てまいりました。複数名で15枚を完成させるリレー写経を行われた方達もおられます。ぜひ、皆さまもはじめてみてください。

中将姫さまは『称讃浄土経』というお経を1000巻もお写経されたと伝えられていますが、実際にそのうちの一巻が當麻寺中之坊に残っており“中将姫願経”と呼ばれています。

當麻寺中之坊では、中将姫さまが一心に書写されたこの“中将姫願経”をみなさまにも書き写していただこうと、中之坊蔵の『称讃浄土経』から文字を起こし、実際の中将姫さまの筆跡による写経用紙を制作いたしております。

『称讃浄土経』は一巻およそ5メートル、258行におよぶ経典ですので、一度に書き写すことはできないため、17行前後ずつに分け、全15回で完成していただけるように編集しております。(17行というのは、一般的によく写経される『般若心経』と同等のサイズです。)

中将姫さまは、『称讃浄土経』を1000部の写経されたと伝えられております。みなさまもその故事に倣い、1000部は無理としましても、少しずつでも書き写し、中将姫さまの追体験をしていただけたらと思います。

平成30年4月の開始以来、これまでにたくさんの方がチャレンジされており、15回を書きあげた方も多く出てまいりました。複数名で15枚を完成させるリレー写経を行われた方達もおられます。ぜひ、皆さまもはじめてみてください。

「写経」

練供養会式は4月14日に

練供養会式は本年より4月14日の厳修となりました。

練供養会式は長らく5月14日に開催されておりましたが、中将姫さまの往生の日は旧3月14日であり、古くは4月14日に練供養会式が行われていたという記録があります。それにしたがい、平成31年より4月14日に日程を改めさせていただきました。

以後、練供養会式は毎年4月14日の開催です。「中将姫ご縁日 練供養会式」

練供養会式は本年より4月14日の厳修となりました。

練供養会式は長らく5月14日に開催されておりましたが、中将姫さまの往生の日は旧3月14日であり、古くは4月14日に練供養会式が行われていたという記録があります。それにしたがい、平成31年より4月14日に日程を改めさせていただきました。

以後、練供養会式は毎年4月14日の開催です。「中将姫ご縁日 練供養会式」

“葛城修験”日本遺産認定をうけて朱印をご奉納いただきました

令和2年度の日本遺産に、“葛城修験”が認定されました。役行者開山の當麻寺および當麻寺中之坊ともに構成遺産として認定されています。

これを記念して、朱印用の判子をご奉納いただきました。この判子は、當麻寺縁起絵巻(室町時代・重文)に描かれる役行者・前鬼・後鬼の姿を、 ヒースさまが手彫りしてくださったものです。

この印を用い、當麻寺の伝わる「四句の偈」より「法起作仏事」の文を書き、7月1日より御朱印を授与させていただく予定です。

令和2年度の日本遺産に、“葛城修験”が認定されました。役行者開山の當麻寺および當麻寺中之坊ともに構成遺産として認定されています。

これを記念して、朱印用の判子をご奉納いただきました。この判子は、當麻寺縁起絵巻(室町時代・重文)に描かれる役行者・前鬼・後鬼の姿を、 ヒースさまが手彫りしてくださったものです。

この印を用い、當麻寺の伝わる「四句の偈」より「法起作仏事」の文を書き、7月1日より御朱印を授与させていただく予定です。

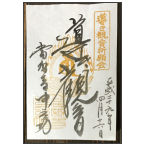

毎月16日 導き観音祈願会のご朱印 お渡し時間は

毎月16日の導き観音祈願会において受けられるご朱印は、14時までに受付いただき、お渡しは概ね15時ごろになっております。ご参照

ただし、月によって法会の時間が変わりますので、お渡し時間が遅くなる場合もございます。ご理解くださいませ。

導き観音祈願会のご朱印につきまして

毎月16日の導き観音祈願会において受けられるご朱印は、14時までに受付いただき、お渡しは概ね15時ごろになっております。ご参照

ただし、月によって法会の時間が変わりますので、お渡し時間が遅くなる場合もございます。ご理解くださいませ。

導き観音祈願会のご朱印につきまして

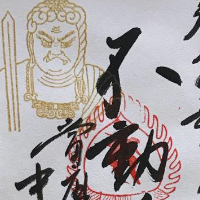

毎月1日 不動護摩供のご朱印

令和元年より新たにはじまりましたお不動さまの写仏に伴い、お不動さまの御影の金印を“つまびきや”さまに制作していただきました。

令和元年より新たにはじまりましたお不動さまの写仏に伴い、お不動さまの御影の金印を“つまびきや”さまに制作していただきました。

このお不動さまのモデルは現在講堂ににお祀りされている不動明王立像で、もともとは護摩供のご本尊でした。その護摩供は現在、毎月1日に中之坊でいまも修されておりますので、6月1日以降、毎月の1日の護摩祈祷参列の方に、この金印の捺されたご朱印を授与させていただきます。

不動護摩供

なお、書置きのみの授与となります。ご朱印帖に直接授与はできませんのでご了承ください。

※冥加料:500円

※護摩供は途中参加、途中退席はできませんのでご注意ください。

毎月1日13時からおよそ一時間です。

※左肩にお不動さまのお姿が金印で捺されます。

※朱印は「天長地久」「種字」「当麻中之坊」、揮毫は「奉拝護摩供 不動尊 當麻寺中之坊」です。

ご朱印

御納経 - 写仏、写経をされる方へのご朱印

ご朱印はもともと「納経」といい、写経を納めた証として寺から授与されたものでした。

ご朱印はもともと「納経」といい、写経を納めた証として寺から授与されたものでした。

當麻寺中之坊には写佛道場があり、連日、多くの方が写仏や写経をされております。

そこで当坊では、写仏、写経をされた方にその証となるご朱印を授与させていただくことといたしました。

押させていただく印は、ハンコ作家“つまびきや”さま手彫りのもので、7種の写仏用紙すべてのご尊影を用意していただきました。

ご希望の方は写仏、写経の受付時または終了後に中之坊納経所にてお受けください。

●写仏の方

左肩にそれぞれ描き写されたほとけさまの御尊影が金印で押されます。

揮毫は、それぞれが描かれた写仏用紙のほとけさまのご尊名となります。

阿弥陀如来:「阿弥陀佛」

観音菩薩 :「観世音」

勢至菩薩 :「大勢至」

導き観音 :「導き観音」

弥勒仏 :「弥勒佛」

中将姫 :「中将法尼」

弘法大師 :「遍照金剛」

不動明王 :「不動尊」

●写経の方

左肩に中将姫さまのご尊影が金印で押されます。

揮毫は次の通りです。

『称讃浄土経』:「中将姫願経」(第2~第14は漢数字、第15は“成満”の文字が入ります)

『般若心経』 :「松室院」 (写経会場の寺名です)

冥加料:500円

ご朱印

毎月16日 導き観音祈願会のご朱印受付は13時半~14時です

毎月16日の導き観音祈願会では、ご参列の方にのみお授けできるご朱印(金印)がございます。

毎月16日の導き観音祈願会では、ご参列の方にのみお授けできるご朱印(金印)がございます。

ご希望の方には、法会前の御祈願受付の際、13時半~14時の間にご朱印帖をお預けいただくようにお願いしております。

法会の際に用いた加持水にて墨を磨り、法会後に僧侶が揮毫いたしますので、お渡しは15時頃になるかと思います。また月によって法会の長さが違いますので、15時半、あるいは16時前後になることもございます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

導き観音祈願会

ご朱印

※当日の受付の流れ:①中之坊の拝観受付にて拝観料(500円)を納めご入山ください。

→②中将姫剃髪堂の祈願受付所にてご記帳いただき、ご志納金(1000円~)をお納めください。

→③御朱印料500円をお納めいただき、ご朱印帖をお預けください。

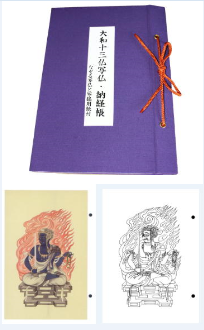

大和十三仏めぐり『写仏・納経帳』

十三のみほとけを訪ねる巡礼“大和十三仏めぐり”におきまして、あらたな朱印帖『写仏・納経帳』を頒布することとなりました。

ご朱印は“納経”ともいう通り、もともとは自宅でおこなった写経を寺院に納めた証として寺から授与されるものでした。大和十三佛霊場会では、この巡礼の本義に立ち返りながら、より楽しく巡礼をしていただこうと、新たに制作した朱印帖には、般若心経の写経用紙を3枚添付し、さらに十三仏それぞれの写仏手本及び写仏用紙をセットにいたしました。

十三のみほとけを訪ねる巡礼“大和十三仏めぐり”におきまして、あらたな朱印帖『写仏・納経帳』を頒布することとなりました。

ご朱印は“納経”ともいう通り、もともとは自宅でおこなった写経を寺院に納めた証として寺から授与されるものでした。大和十三佛霊場会では、この巡礼の本義に立ち返りながら、より楽しく巡礼をしていただこうと、新たに制作した朱印帖には、般若心経の写経用紙を3枚添付し、さらに十三仏それぞれの写仏手本及び写仏用紙をセットにいたしました。

お詣りしてご朱印をいただいたご本尊のお姿をご自宅で写仏したり、あるいは、あらかじめご自宅で写仏してから参拝し、通常のご朱印とともに写仏にもご朱印をうけたり、という楽しみ方もできます。

ぜひ、この朱印帖を手に、由緒ある大和の十三カ寺を巡ってみてください。

また、写仏・写経をされたこのない方も、まずはこの『写仏・納経帳』で簡単な写仏・写経を体験してみてください。そして、写仏・写経の楽しさを少しでも感じていただけたら、その次はぜひ、當麻寺中之坊の本格的な写経・写仏にチャレンジしてみてください。

大和十三佛めぐり

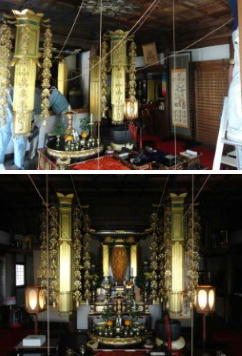

お不動さまが金堂から講堂へ移安 弥勒さま真正面より

平成27年度より3年計画で行われておりました金堂の諸尊の修復が終わり、ご本尊・弥勒仏坐像(国宝)、乾漆四天王立像(重文)が勢ぞろいいたしました。金堂で通常通りご拝観いただけます。

この工事にあわせて金堂より講堂にご移動されていた不動明王立像ですが、引き続き、講堂にてお祀りすることになりました。当像は護摩祈祷の本尊であるため弥勒仏の御前立として先頭に祀られ、昭和40年代、中之坊五十五世・松村實照大僧正の代まで護摩祈祷が続けられていましたが、松村大僧正の死後、金堂導師の役目が中之坊から西南院に移って以来、長らく続いてきたお護摩の伝統が途絶えました。

平成27年度より3年計画で行われておりました金堂の諸尊の修復が終わり、ご本尊・弥勒仏坐像(国宝)、乾漆四天王立像(重文)が勢ぞろいいたしました。金堂で通常通りご拝観いただけます。

この工事にあわせて金堂より講堂にご移動されていた不動明王立像ですが、引き続き、講堂にてお祀りすることになりました。当像は護摩祈祷の本尊であるため弥勒仏の御前立として先頭に祀られ、昭和40年代、中之坊五十五世・松村實照大僧正の代まで護摩祈祷が続けられていましたが、松村大僧正の死後、金堂導師の役目が中之坊から西南院に移って以来、長らく続いてきたお護摩の伝統が途絶えました。

これにより、このお不動さまを金堂にお祀りする理由が失われたため、講堂にご移動を願うことになったものです。寂しいことではありますが、金堂ご本尊の弥勒さまがはじめて真正面から拝めるようになり、お堂全体が白鳳時代の様相になったので、その意味で意義のあることであると思います。ぜひ白鳳時代の堂内の雰囲気を感じていただければと思います。

なお、金堂で途絶えたお不動さまのお護摩は、昭和50年代より中将姫剃髪堂に引き継がれ、平成に入ってからは護摩堂が建立されて、中之坊にて毎月修されています。金堂でのお護摩の伝統は途絶えましたが、中之坊の行者が代々続けてきた護摩修行は、場所を中之坊護摩堂に移し、いまも絶えることなく続けられています。

お護摩

これにより、このお不動さまを金堂にお祀りする理由が失われたため、講堂にご移動を願うことになったものです。寂しいことではありますが、金堂ご本尊の弥勒さまがはじめて真正面から拝めるようになり、お堂全体が白鳳時代の様相になったので、その意味で意義のあることであると思います。ぜひ白鳳時代の堂内の雰囲気を感じていただければと思います。

なお、金堂で途絶えたお不動さまのお護摩は、昭和50年代より中将姫剃髪堂に引き継がれ、平成に入ってからは護摩堂が建立されて、中之坊にて毎月修されています。金堂でのお護摩の伝統は途絶えましたが、中之坊の行者が代々続けてきた護摩修行は、場所を中之坊護摩堂に移し、いまも絶えることなく続けられています。

お護摩

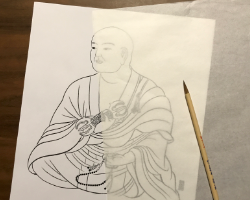

弘法大師 空海さまの新作写仏 完成!

格調高いお手本で知られる當麻寺中之坊の写仏。これまでの6種(全身像をあわせると9種)に続き、あらたにお大師さまの写仏が加わりました。

お大師さま(弘法大師 空海)は、弘仁14年に當麻寺に来られており、中之坊實辯和尚を弟子として、この世に浄土を創造することを目指す「密厳浄土」の教えをお伝えになっています。

今回の写仏用紙は、そのお大師さまのお姿を、仏画家・久保田聖美先生に描き起こしていただきました。なぞるには細かすぎる衣の線を整理し、お顔は當麻寺を来られたころのエネルギッシュな壮年期のイメージで描いていただいています。

格調高いお手本で知られる當麻寺中之坊の写仏。これまでの6種(全身像をあわせると9種)に続き、あらたにお大師さまの写仏が加わりました。

お大師さま(弘法大師 空海)は、弘仁14年に當麻寺に来られており、中之坊實辯和尚を弟子として、この世に浄土を創造することを目指す「密厳浄土」の教えをお伝えになっています。

今回の写仏用紙は、そのお大師さまのお姿を、仏画家・久保田聖美先生に描き起こしていただきました。なぞるには細かすぎる衣の線を整理し、お顔は當麻寺を来られたころのエネルギッシュな壮年期のイメージで描いていただいています。

お大師さまは、単に宗教的な偉人というだけなく、わが国の文化のほとんどの礎を築いた方といっても過言ではありません。写仏によって、そんなお大師さまのパワーにあやかっていただければと思います。

なお、今回のお大師さまの写仏はお手本に薄紙を敷いてなぞる方式で、ほかの6種とは異なります。

当坊での写仏は毎日行えます。どうぞお気軽にご参加くださいませ。

写仏体験

導き観音さまのご拝観につきまして

テレビや新聞・雑誌などをご覧になって、"導き観音"さまの拝観に関するお問い合わせが増えておりますので、こちらでお知らせ申し上げます。

堂外からのお参りで宜しければ、拝観時間内であればいつでもご拝観できます(9:00-17:00)

テレビや新聞・雑誌などをご覧になって、"導き観音"さまの拝観に関するお問い合わせが増えておりますので、こちらでお知らせ申し上げます。

堂外からのお参りで宜しければ、拝観時間内であればいつでもご拝観できます(9:00-17:00)

導き観音さまの右手からつながる五色紐は堂外にも垂れておりますので、いつでも五色紐に触れてのご参拝が出来ます。

導き観音さま

堂内から拝観されたい方は、毎月16日午後にご参拝されるか、ご祈祷、先祖供養をお申し込みください。

"眼前に拝すれば心身が美しなる"と称される観音さまを間近に拝んで頂くことができます。

毎月16日"導き観音祈願会"

導き観音さま

導き観音さまの照明工事完了

中将姫さまのお守り本尊さまと信仰される導き観音さまのLED照明工事が行われました。導き観音さまをお祀りする中将姫剃髪堂はご祈祷所のため堂内拝観はできず、通常は堂外から拝観していただいております。しかし、雨天の日などはくらいため、あまりお姿が確認できないことがありました。

中将姫さまのお守り本尊さまと信仰される導き観音さまのLED照明工事が行われました。導き観音さまをお祀りする中将姫剃髪堂はご祈祷所のため堂内拝観はできず、通常は堂外から拝観していただいております。しかし、雨天の日などはくらいため、あまりお姿が確認できないことがありました。

そこで今回、奈良国立博物館をはじめ全国の博物館、美術館の照明デザインを多数手掛けている藤原工先生ご監修のもとに、最新のLED照明機器によりお姿が照らされることになりました。

これにより天候に左右されることなく、堂外からでも導き観音さまのお姿がよく分かるようになりました。白毫の光が遠くずいぶん手前まで届いております。

また、毎月16日の導き観音祈願会の際には、堂内でのご参拝が可能ですので、これまで以上によりはっきりとお姿を拝観していただきことができるようになります。導き観音さまのお慈悲が皆さまに届きますように。

フェイスブックページもご購読を(^_^)v

當麻寺中之坊フェイスブックページでは、行事や花の情報が更新upされています。

當麻寺中之坊フェイスブックページでは、行事や花の情報が更新upされています。

ぜひ、「いいね!」を押してご購読くださいませ!

http://www.facebook.com/taimadera